Geschichte der Klosterkirche

Die ehemalige Abteikirche Oberelchingen befindet sich auf dem östlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb, im Ulmer Winkel, gerade noch auf bayrischen Boden. Durch seine Position auf einer Höhe von 530 Metern ü. d. M. wird den Besuchern ein traumhaftes Panorama geboten, welches bei guter Wetterlage sogar die Sicht bis auf die Alpenkette ermöglicht.

Weihe der Kirche

Der Name des ehemaligen Klosters und der dazugehörigen Kirche leitet sich vom vielleicht älteren Ort Unterelchingen ab. Gegründet wurde das Kloster zunächst im Tal Anfang des 12 Jahrhunderts von Adalbert von Ravenstein und seiner Gemahlin Berta, die eine Schwester des Kaisers Konrad III war. Nach einer Hochwasserkatastrophe wurde das Kloster auf dem Berg innerhalb der mittelalterlichen Burganlage neu gegründet. Die Stifter der Neugründung sind Markgraf Konrad von Maife und dessen Frau Luitgart, die Tochter der Erststifter Berta und Adalbert. Eine Stiftungsurkunde existiert jedoch nicht mehr. Als Weihedatum ist der 15 August 1128 bekannt, an anderer Stelle taucht jedoch das Jahr 1142 auf. In diesem Jahr am 26. Februar wurde das Kloster dem Papst unterstellt. Die Unsicherheit vieler Daten ist durch den Verlust authentischer Unterlagen bei einem der vielen Brände im Kloster begründet.

1. Brand, der zu Veränderungen führte

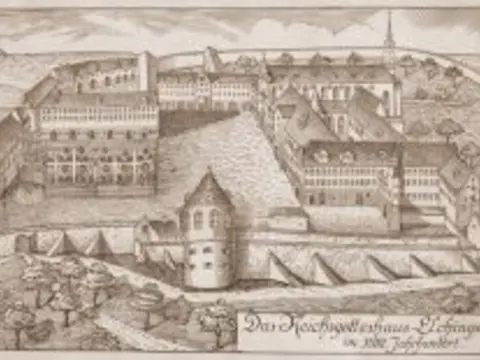

Das Kloster wurde dem Stifterwillen entsprechend von Benediktinern aus Hirsau besiedet. Der Erste Abt was Andreas I. von Aichhaim. Die nach den Bränden immer wieder aufgebaute dreischiffige Pfeilerbasilika ist im Kern romanisch und der allerseligsten Jungfrau, den Apostelfürsten Petrus und Paulus, dem heiligen Benediktus und seiner Schwester der heiligen Scholastika geweiht. Die Konventgebäude der Mönche schlossen sich südlich an die Kirche an. Die Wirtschaftsgebäude befanden sich dagegen nordwestlich und wurden im Jahre 1702 durch einen Gästetrakt mit der Kirche verbunden. Die Brände von 1430 und 1469 führten zu einer Gotisierung der Kirche. Es wurden Maßwerkfenster eingesetzt und der Vierungsturm weiter erhöht. Durch Kaiser Friedrich III. erhielt das Kloster mittels eines Freiheitsbriefs die Reichsunmittelbarkeit. Es war somit direkt dem Kaiser unterstellt. Verheerende Schäden brachte dann der Schmalkaldische Krieg (1546) und vor allem der 30-jährige Krieg mit sich. Die Zerstörungen führten schließlich bis 1684 zu einer Barockisierung. Der Vierungsturm erhielt eine Zwiebelhaube und die ehemals romanischen Fenster eine barocke Ovalform.

Veränderungen durch Abt Amandus Schindele

Weitere bauliche Veränderungen der Kirche ergaben sich 1746 durch Abt Amandus Schindele, der zeitgemäße Rokokoformen anwendete und vier Jahre darauf halbrunde Seitenkappelen anbauen lies. Ein letzter großer Brand zerstörte 1773 den östlichen Teil des Gotteshauses und den Vierungsturm. Die Renovierungsarbeiten schlossen eine Erneuerung des Dachstuhls und des Chorraums mit ein. Das linke Querhaus und die Kapellen im Norden und Süden der Apsis wurden dabei abgetragen. Im südlichen Querhaus wurde parterre die Sakristei und darüber eine Bibliothek eingebaut die sich bis heute nicht verändert haben. Der Wiederaufbau erfolgte im Chorraum im Stil des Spätrokoko, das Hauptschiff erhielt eine frühklassizistische Ausstattung. Das Wappen des Abt Robert I. Kolb, der dem Wiederaufbau vorstand, ziert heute noch den Chorbogen.

Aufgrund der Säkularisation wurde die freie Reichsstift 1802 aufgehoben. Seitdem ist die Klosterkirche Pfarr- und Wallfahrtskirche. Noch einmal wurde die Kirche gestürmt, und zwar bei der Schlacht von Elchingen im Oktober 1805 durch die Soldaten Napoleons, die dort die Truppen Österreichs besiegten und dann im Kloster bis zum Weitermarsch nach Austerlitz hausten und ihre Verwundeten pflegten.